長野県松本市。私が生まれた街だ。北アルプスの雄大な山々を背景に、国宝松本城を中心に旧城下町が広がっている。松本駅のお城口から北へ延びる道をまっすぐ進むと、最初の交差点に私の生家があった。昭和3年(1928年)に祖父が建てたもので、今日まで維持していたら松本市どころか県内でも有数のクラシックなビルとして、文化財になっていてもおかしくない瀟洒な3階建てだった。

当時の写真があるがビルの色はセピア色だ。古い写真だからではなくて外壁がセピア色だった。あの色はクリアに覚えている。

祖父がこのビルを建てて20年、昭和22年(1947年 )に私が生まれた 。太平洋戦争の敗戦から数えて1年半である。ちなみに、この年の出生数は約268万人 、翌年の昭和23年(1948年) も約268万人、翌々年の 昭和24年(1949年)がピークで約270万人。 昨年度2024年の出生数は70万人を割り込んでしまった というから 、現在の4倍の子供が敗戦後の焼跡に生まれて来たの である。私が生まれた2年後に弟も誕生している。

私の一番古い記憶の一つは、まだ木炭車が走っていたことだ。駅前の交差点にあった我が家のビルは、未舗装の道路から立ち昇る土埃に包まれていた。木炭車とは、その名の通り 薪や木炭をエネルギー源として走る車だ。戦時下、元々輸入に頼っていたガソリンは軍用に回され、一般のバスやタクシーのガソリン使用は禁止された。代わって登場したのが木炭車だった。戦後、燃料油の配給と価格統制が撤廃されたのが1952年 、それまでは 木炭車だったのである。 私が小学校に上がった頃からガソリン車が増え始めたが、三輪車の 小型トラックが多かった。

こうして私の記憶の真っ先に自動車がくるのには理由がある。父が自動車部品の販売会社を経営していたからだ。社名は「上高地自動車」。私が現在 CEOを務める会社である。 昭和3年(1928年)に、祖父が松本駅前に創業した 。

次の記憶は、街の至る所に傷痍軍人の姿があったことだ。いうまでもなく戦争で傷を負った人々。腕や足を失った姿で路上に立ち、物乞いをする姿があった。それから、雑音交じりのラジオから、満州からの引き上げ船が舞鶴港に入港したとのニュースが連日流れていたのも覚えている。テレビはまだなかった。

満洲国建国後、国策として行われた満蒙開拓の日本一の送り出し県が長野県であったことはよく知られているが、松本地域も例外ではない。親戚の中にも引揚者がいた。ボロボロの格好の人を祖母が 家に引き上げ、食事をさせるなどの世話をしているのを見たことがある。命からがら満州から 引き揚げ て来た親類や縁者の 人達は、まず駅前にある我が家に寄って 祖母と身の振り方の相談をする。 祖母がそうした親類縁者の面倒を 一手に引き受けていた 。親戚の農家が、米や野菜、 卵やとうもろこしなどを売りに 来たりしていた。

私の記憶は、どれも戦争と結びついている。 外に出ると濃厚な戦争の爪痕、貧しい人々の様子を肌で感じた 。生まれたのが敗戦からたった1年半後なのだから無理もない。松本は空襲にあっていないが、幼い頃の景色は「焼け跡」といいたくなるようなものだった。戦争 への本能的 な嫌悪感。これが私の人生の出発点だった。

祖父の前田安一は明治10年生まれ、当時の 長野県南安曇郡安曇村稲核 の生まれである。現在は松本市になっているが、 稲核という集落は、 松本と上高地の間にあり、あまり 陽の当たらない、いわゆる半日村だ。 関ヶ原の戦いで豊臣方に就いた加賀百万石・前田家の落武者が、 徳川方に追われて明治になるまでの260年間、 発見され憎い 隠れ里として命を繋いできた 集落である 。

大正12年 祖父は、この稲核で 鉱山業と「現金屋」 という田舎のコンビニを 開業した。山の中で陽も当たらない田舎ではあるが、松本から飛騨地方に行く唯一の道路である。 もともと信濃国 松本と飛騨高山は、筑摩県という同じ県であり (県庁が松本) 、野麦峠という危険な 峠を越えて行かなければならなかった。馬に荷物を乗せ、 歩くしか方法が無かった時代、 食糧等の物流基地が必要であり、何かあった時の救助基地 と避難所 が必要だった。他に道路がない 唯一の山道に「現金屋」と言う屋号のコンビニと救助基地をつくったのである。経営感覚抜群と思う。もしかしたら我が家の先祖は、加賀百万石の参謀だったのかも しれない。

昭和2年に大きな転機が来た。 2つの新聞社が主催し、鉄道省が後援して、国民からの投票によって、上高地が 日本8景の一つに選ばれた のである。鉱山師として上高地を縦横無尽に知り尽くしていた祖父にとって、これ以上のビジネスチャンスはない。 祖父は50歳を超えていたが、 何か強烈な使命感に突き動かされたのだろう 、翌昭和3年(1928年)、松本駅前に時代の最先端をいく3階建てのビルを建て、松本―上高地を結ぶバス、タクシー、運送会社として 上高地自動車を創業したのである。

私の記憶にある祖父はゲートルを巻いて出かけていく勇姿くらいだが、周囲の人々からは尋常でない怪奇な人物と捉えられていたらしい。毎朝早くからゲートルを巻き、上高地 や白骨、乗鞍 に入り、山の中を飛び回っていた。私が見たのは、ゲートルを巻いて颯爽と出かけるところまでだが、根っからの山男、探検家 のように見えていた 。

後に祖母から聞いた話だが、祖父にはもう一つの顔があった。容貌からは想像もつかないが、祖父が白樺派の同人であった というのである 。武者小路実篤、志賀直哉、柳宗悦たちを中心とした人道主義、理想主義、個性尊重を掲げ トルストイに傾倒したメンバーで ある。御存知のようにトルストイは私有財産を否定し 、非暴力主義を貫いた。 私のDNAの原点は、もしかしたら白樺派にあるのかもしれない。

上高地が有名になったのは、ウォルター・ウェストンのおかげだといわれている。英国人宣教師で登山家でもあった。日本の山々を世界に紹介した功績を讃える「ウェストン祭」が毎年開催されている。

祖父のように鉱山師として山に入っていると、鉱物以外も発見することになる。温泉だ。白骨温泉、乗鞍温泉の幾つかの源泉を発見し 、上高地では河童橋を渡ったところにある 上高地温泉ホテルを創業して社長もやっていた 。

松本駅前の自宅の1階がバスターミナルになっていた。セピア色の写真を見ると「上高地行き」と書いてある。 つまりここから上高地、中の湯、白骨温泉行きのバスやタクシーを運行していたのである。

しかし当時の道路は、余りにもお粗末だった。大雨が降ると梓川の橋が崩落し たり、道路が決壊してしまうのである。 ここで祖父は 考えた。道路が駄目なら 空中だ!何とケーブルカー/ ロープウエイを構想したのである。当時は「航空電車 」と言っていたそうだが、祖父はこの実現のために銀座4丁目に事務所を構え、 航空電車の資料をかき集め、 国会議員 を説得し国会に請願 する運動を起こしたのである。航空電車/ ロープウェイなら道路が決壊しても上高地 へのアクセスに何の問題もない 。

環境問題にも一石を投じることもできた。 そればかりかアクセス時間が劇的に短縮でき、北アルプスの景観をロープウェイに乗って鑑賞できる魅力は集客の仕掛としてこれ以上のものはない。アメイジングである。そんな大それたことをやる 金をどうやってつくったのか。そのうえ、松本駅前の一等地にビルまで建てたのである。鉱山でダイヤや金がザクザク採れたという話は聞いたことがない。翡翠も多少はあったらしいが、せいぜいがマンガンである。祖父は山師とも言われていたから、何か他にスゴイことをやっていたのかもしれない 。

しかし祖父はどうやら温泉の権利を売って資金を作ったらしい。他に売るものが思い当たらないし、祖母や叔母さんたちの話だが、かなりの確率でそうだったのではないかと思う。

しかし、太平洋戦争が始まり戦争に負けることが確実になった。戦争に負けたら上高地観光どころではない。食べるものもない時代が来る。多額の借金を背負った前田家は潰れるかもしれない。誰もがそう思ったはずだろう。この危機を救ったのが祖母である。祖母は、祖父が上京中で留守のときに、松本 – 上高地間の路線免許を祖父に無断で当時の松本電鉄に売り払い、多額の借金を返済して危機を救ったのである。

祖父はカンカンに怒っていたらしいが、 親類縁者のほとんどは祖母に味方したとも聞いている 。祖父はドン・キホーテのようなハチャメチャなところがあり、前田家は祖母が倒れないように守ってくれていたから今日も続いているのである。 父が戦後、祖父が残した借金の返済に苦しめられていたことを私は知っていた。だから欲しいものがあっても、とても言い出せなかった。

話を創業の昭和3年(1928年)に戻すと、 祖父は時代を読んでいたが時期が悪かった。翌年の1929年には世界恐慌 が、1931年には満州事変が勃発。1937年には支那事変と、日本がまっしぐらに戦争に向かっていた時期である。 観光どころではない。 祖父の貴重なアイデアは立ち消えになってしまった。祖父手描きの上高地ロープウェイ/ 航空電車 構想図は、我が社の金庫で今も眠っている。

ちなみに、日産自動車の前身となる“ダットサン商会”が設立されたのが昭和7年(1932年) 、トヨタ自動車の前身となる“豊田自動織機製作所自動車部”が設立され たのが翌昭和8年(1933年)なので、上高地自動車は、日産自動車、トヨタ自動車より も早い時期に 創業していた のである。

祖父は山師とも言われていた位だったから先見力はあったが、 かなり奇特な一面も持ち併せていた人間だったのだろう。しかし、 祖父の長男である父は、正反対のジェントルマンだった。色白で長身、ビシッと背筋の伸びた姿勢に背広がよく似合っていた。生粋の日本人なので「英国紳士」とはいえないが、英国紳士以上と言いたくなるくらいだった。

ジェントルマンの父に育てられた私が、なぜジェントルマンにならなかったのか? 毎日が核戦争の危機の時代に青春を送り、国家が戦争を是認し、戦争を辞めろと言えば逮捕された 時代に学生生活を送っていたからである。 「7人の侍」と同じ生き方を選ばざるを得なかった。

一方、私の息子は父そっくりの ジェントルマンである。京都外大の在学時代には数ヶ国に留学し、卒業後は首都大学東京の大学院(現都立大大学院)に進み、 苦労して 社会学博士号を取得。現在は、私の母校である中央大学、都立大学等、複数の大学で専任講師をしている 。10年前から当社(上高地自動車 株式会社)の執行役員となり、社員エンゲージメントや統計分析、インキュベーションを担当している。

長女もデザイン学校と美大でクリエイティブの基礎知識を学び、出版社を経てBtoB企業のマーケティングディレクターを歴任。1年前からは当社の執行役員として弊社のホームページやTVで流すCMの制作など広報部分を担当している。この(本書の)『未完の自伝』の事実上の発行責任者でもある。 私に一番似てもいるしパワフルでレディーの範疇を超えている。

父について少し紹介する。父は松本県ヶ丘高校を卒業し、戦前、エンパイヤ自動車で働いていたが、戦争でインドネシアのジャワに送られた。陸軍航空隊で通信関係を担当したと聞いた。銃弾をかいくぐり、何とか無事に松本に生還することができた。

問題はこれからである。1年半後、私が生まれた。GHQ占領下の焼跡の時代である。祖父がやっていた上高地への観光事業が成り立つはずもない。

そこで父は現在まで続く自動車部品の卸売事業を始めた。戦前、エンパイヤ自動車で働いていた経験があったことと、祖父の運送業を見ていて、部品が無ければバスもトラックもただの鉄塊であることを誰よりも良く知っていたからである。祖父が創業した上高地自動車という社名をそのままに、自動車部品卸売業に業種転換した。父はジェントルマンでもあったが、時代を読む叡智と人望を備えていた。自動車部品卸売事業は順調にスタートしたのである。

私が小学校低学年の頃だったと思う。父に連れられて松本駅前の田舎の料理屋のような居酒屋に何回か行ったことがある。焼跡の汚い居酒屋だったが、自動車部品卸売業界は景気が良かった。部品の調達ルートを開拓し、間に合わせれば高く売れたのである。毎晩のように部品商業界の社長達が集まって宴会をしていた。

祖父もそうだったが、父も、経済を起こすことには異常な執念を持っていた。自動車部品の販売に加えて現在のボッシュの代理店としてディーゼル車燃料噴射ポンプの専門整備に取り組んだ。

さらに大きなチャレンジにも挑戦した。私が子供の頃の降雪量は半端なかった。しかし、まともなタイヤの滑り止めチェーンが殆ど流通していなかった。父は、ここに目を付けたのである。自動車滑り止めタイヤチェーンの巨大な市場が目の前にある。クルマの生産台数は、想像以上の数字で伸びていた時代である。海外輸出も可能なのではないか、市場は無限とも言っても良いほどに大きい。

私が小学校4年の時だったと思う。父は、北松本駅近くに東洋チェーン製造株式会社(後のTYC/東洋精工)を創業し、大きな工場を建てた。鉄の伸線の最適焼き入れ温度と最適焼入れ時間の調整が難しかった。それでも技術陣の努力で、全国第1号のJIS認証を取得し、日産自動車純正のタイヤチェーンメーカーになったのである。

数年後には、タイヤチェーン工業会を立ち上げ初代会長も務めていた。一時は500人以上の社員がいた。小学校高学年だった私も、冬休みになると工場に駆り出され、冷たいコンクリートの床に直に座ってタイヤチェーンの組み立て作業をやった。サイドチェーンとクロスチェーンを組む作業で子どもでも出来たからである。作業が終わるとラーメンが食えるという大人の罠に引っ掛かったといった方が当たっているかもしれない。それ程、当時のラーメンは高級な食べ物だった。インスタントラーメンが出始めたちょうどその頃である。

ライオンズクラブのチェアマンもやっていた。熱心にアイバンク運動をしていたことを覚えている。長野県知事になってくれと、政治家が何回もお願いに来ていた。父は、政治家になる意思は毛頭なかったので断っていたが、人格者であり紳士でもあったが起業家としても稀有な資質を持っていた。アンビシャスな血が祖父にも、父にも、そして間違いなく私にも流れていると思う。

およそ50年前、私がこの事業を引き継いだ。この50年、全国初の幾つかの独創的な取り組みを立ち上げた。オンラインパーツオーダーシステムもその一つである。カーメーカー系列の保証金払えの恫喝も敢然と拒否し、保証金交渉を黙殺するか、売掛債権保証保険サービスを逆提案し、保証金負担をゼロにして来た。そうした実績が買われたのか、自動車部品卸売業界の全国組織・全部協(全日本自動車部品卸商協同組合、組合員数450社)の設立発起人となり、経産省認証の業界全国組織を立ち上げた。副理事長、経営組織委員長として12年間、得意の剛腕を振るった。現在は顧問として、ご意見番のような仕事をしている。

父が自動車部品販売業を始めたのは私が生まれた年である。1階が店舗で2階と3階が家族の住まいだった。祖父母、父母、私と弟、それに結婚前の叔母が3人いて、住み込みの従業員が2人という大所帯だった。私はなぜか一番年下の叔母と同室で、弟は個室だった。

誰も信じないかもしれないが、子供の頃、私はシャイで、内気で、引っ込み思案で、精神障害と言っても良い子供だった。親からも叔母さん達からも見離されていた。少なくともそう感じていた。

それでも、私が極端に内気だったのは多分小学4年くらいまでだった。特に勉強したわけではないが、成績も上位で真面目なのを先生が評価してくれたようで、徐々に人前でしゃべれるようになった。

また私はスポーツが好きで、自分で木を削って作ったバットと布のハギレに糸を巻いて作ったボールで、毎日のように野球をしていた。小学校の砂場でやる相撲も強かった。なんとなく、格闘技に向いていると感じていた。

昭和28年(1953年)、家から徒歩10分位の所にあった松本市立開智小学校に入学した。日本で最も古い小学校の一つといわれており、私が学んだ校舎は1963年に重要文化財、2019年に国宝に指定されている。いずれも明治時代の擬洋風学校建築としては初の指定だ。擬洋風というのは、幕末から明治初期にかけて日本建築の棟梁が西洋建築を真似て建てたもので、独創的な和洋折衷の妙が特徴である。

1963年まで使われていたこの校舎で実際に学んでいた私からすると、移築復元された現在の校舎にはかなりの違和感を感じる。もっとクラシックで建物自体が芸術だった。校舎を象徴する八角の高楼は、卒業式当日しか入ることが許されない神聖な場所だった。6年になるまでは、校舎2階の音楽室から高楼出入口までの黒光りし凹んだ螺旋階段を油雑巾でピカピカに磨くのが児童の役目だった。確か音楽室には、ステンドグラスの窓やベートーベン等の肖像画があった。素晴らしい校舎だと思いながら掃除に励んだのを覚えている。

後世に残すべきと思うので紹介するが、校舎移転のため校舎を解体移築することになった時、卒業生や市民が、螺旋階段に使われていた木材を利用してバイオリンを作ろうという話が持ち上がった。

松本といえば、鈴木鎮一が松本で昭和21年に松本音楽院を開設したのが、スズキメソッドの始まりである。国宝となる校舎の螺旋階段でバイオリンを作るとは、ギター生産量日本一、楽都/工芸の街:松本の面目躍如である。

もう一つ松本の宣伝をすると、松本は、北アルプス登山のベースキャンプで、アンビション溢れる岳人が集まる世界有数の山岳都市である。毎年夏には、スズキメソッドの世界大会が開かれ、世界中からバイオリンを抱えた子供達が松本に集まり、音楽を通じた幼児教育についての大会と演奏会が開かれている。

ほゞ同時期に小澤征爾 さんのセイジ・オザワ松本フェスティバル(OMF)が開かれ、平成中村座歌舞伎の千秋楽も松本で開催されている。世界の美術界に衝撃を与えた草間彌生さんも松本生まれで、松本市美術館 に常設展示されている 。楽都と言われる所以である。

加えて、松本は開智学校から始まる教育県の伝統を受け継ぎ 、ノーベル賞級の研究者を擁する信州大学がある。岳都、楽都、学都の3つのガクトが松本のアイデンティティとして世界の人々に認知されてきた。 何より空気がおいしい。そして水がうまい。だから蕎麦が 旨い。ワインも地ビールも世界レベルである。

城下町ならではの昔懐かしい庶民の居酒屋も多い。なぜか美人の女将が多く議論好きが多いため、田舎の自称ソクラテスや自称シェイクスピアや自称トルストイたちが安酒を飲んで、世界の行末を議論し、美人女将を獲りあい、夏目雅子があの店で飲んでい るとか、小澤征爾さんがあの店にいたとか喚いている。厄介なのは最後のレジスタンスと言われ ている爺さんが、若い政治家を吊るしあげて「おめえはA級戦犯だ 」とか言って食って掛かったり 、毎日何かが起こ っている。

松本には、 かつて松本藩の重税に耐え兼ねた農民を率いて一揆を起こした多田加助 (中萱加助)がいた。松本城が傾いたのは、加助が処刑されるとき松本城を睨み付け たからだという言い伝えが残っている。加助の志を継いで、 日本で初めての普通選挙運動を起こし、 新しい社会運動の潮流をつくったのが木下尚江である。 無常を追求し 「日本人の心の歴史」を書いた唐木順三 、「安曇野」の臼井吉見 が、その志を 継承した。「夜と霧の隅で」 「どくとるマンボウ航海記」 の北 杜夫、「松本連帯の最期」「あゝ野麦峠」 の山本茂美もいる。総評事務局長だった岩井章も、松本で生まれ、国鉄機関士でありながら国労のリーダーとなり三井三池闘争を主導し、 日本労働運動に 「春闘」を定着させた功労者である。

「黒部の太陽」 「日本の黒い夏 冤罪」の映画監督 である熊井 啓、「仕掛人 梅安」「鉄道員」 の映画監督である降旗康男さん もいた。

そして現在、松本には 「火炎樹」の俳人 である佐藤文子さん、陶芸家の高野栄太郎 、ガザの即時停戦を訴える哲学者の鵜飼 哲さんがいる。そして、「オールウェイズ 3丁目の夕日」 、アカデミー賞を受賞した 「ゴジラ-1.0」 の映画監督である山崎 貴さんがいる。放送ジャーナリストの池上 彰さんも松本生まれである。

スケートの小平奈緒さんも 、柔道の出口クリスタさんも松本の空気を吸って金メダルを取った 。待ち遠しいのは、光触媒 太陽光水素発電/人工光合成の堂免 一成信州大学特任教授である。2024年のノーベル化学賞にノミネートされた。松本は、金権保守の政治家 にとっては居心地が悪いが 、唯一無二の 美女、山男山ガール、「7人の侍」を地で行く 反骨心溢れる賢人がうじゃうじゃいる 。多少ワイルドだが、世界に誇るイマジンなサンガク都市 である。

国宝といえば、開智小学校3年の頃、まだ傾いている状態の松本城を写生したことがあった。さまざまな点で復興期に育ったのが我々の世代である。

公立小学校なので、同級生は多様で生徒間の格差も大きかった。一口に商店街といっても中心部から外れた所は貧しい人達が住んでいると感じたのもこの頃だ。着ているものを見れば、子どもにも一目瞭然である。いつも同じ服、くたびれた衣服ばかりという友だちもいて、同級生の半分くらいは貧しい暮らしだった。

それに比べ、多少はましだった私は「おぼっちゃま」と見られるのが嫌だった。生活に困っている友だちが大勢いるなか、チャラチャラした格好をするなんてとんでもないと思っていた。無口で内気だったが、友達関係、人間関係を大切に考える子供だったのかもしれない。自分の意志を簡単に曲げることもできなかった。

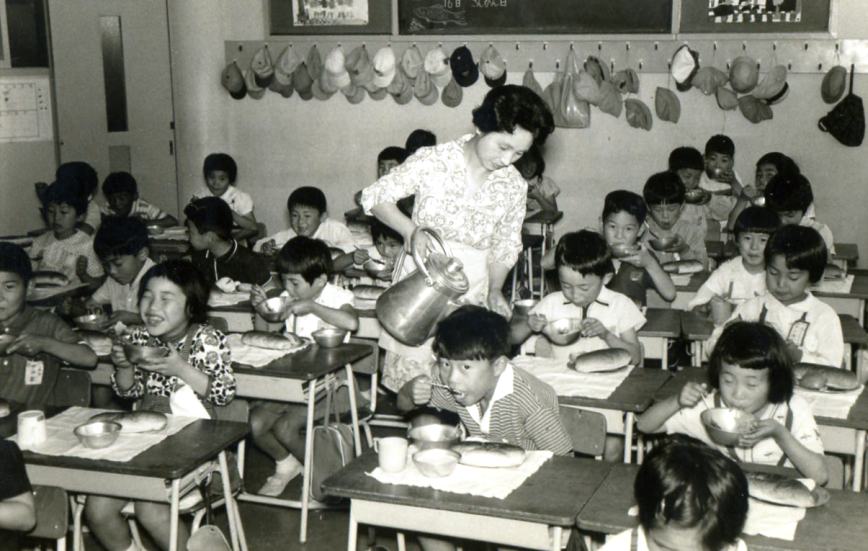

小学校の給食はコッペパンと脱脂粉乳だった。脱脂粉乳は嫌いという子供が多かったが、私は好きだった。それで、脱脂粉乳が嫌いな女の子の分をもらい、アルマイトの深皿で毎日2人分飲んでいた。

脱脂粉乳は牛乳から脂肪分を除いて粉末状にしたもので、保存性が良くて栄養価が高いことから戦後、牛乳の代替として給食で提供された。後で知ったことだが、アメリカGHQや、ユニセフからの援助だったらしい。それでも貧しい時代の希望の味だった。

当時、学年毎にひとクラス養護学級があった。病弱等、何らかの配慮を必要とする児童のクラスで、彼らのクラスでは脱脂粉乳に加えて肝油が配られていた。ある日、養護学級の児童と給食を共にする機会があり、1 人の女子が「肝油は嫌い」と、私にくれた。見るのも食べるのも初めてで、恐る恐る口にしたところ、魚とザクロと醤油を混ぜたような奇妙な味がした。魚肉ソーセージを知ったのも学校給食でのことだった。異国の味を感じて好きだったが、私はそれよりもイナゴやサナギ、山に行って自分で見つけたグミやアケビの方が好きだった。

2年生の時、学校で映画鑑賞会があった。ディズニーの「ピーターパン」だった。灰色の時代にカラフルで浮遊感いっぱいの映画は鮮烈だった。が、それより強烈だったのは、映画の後に流れた「第五福竜丸」被曝のニュースだった。アメリカが強行した、西太平洋ビキニ環礁の水爆実験の映像である。

近くで操業していた第五福竜丸という日本の漁船の乗組員が全員、死の灰を浴びたのだ。そして、その後大半の人が死亡している。松本市内でたくさんの傷痍軍人を見ていたし、そもそも広島・長崎の原爆投下がまだ生々しく人々を苦しめていた時期である。小学生にとっても衝撃の映像だった。

それから数年後、父が映画を見に連れて行ってくれた。ちょうど私と同じ年の従姉妹が遊びに来ていたので連れて行ってくれたのである。

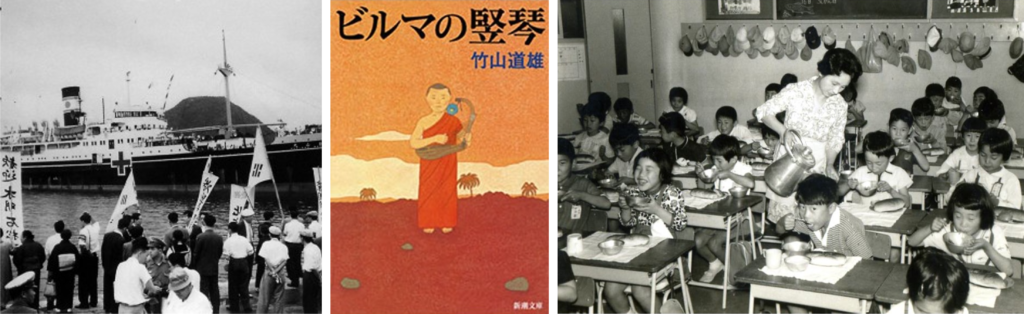

映画の題名は「ビルマの竪琴」、原作は竹山道夫、監督は市川崑、主演は安井昌二だった。日本軍史上最悪といわれるインパール作戦である。インパールまでの道は、飢えやマラリアなどで兵士たちが次々と倒れたことから「白骨街道」と呼ばれた。この銃弾飛び交う最前線で、水島上等兵は、いつ戦死するとも知れぬ日本軍部隊の鬱屈した気持ちを和らげようと、竪琴を掻き鳴らし、兵士全員で「埴生の宿」を合唱し仲間を鼓舞しようとしていた。いつ戦死するとも知れぬ極限状況での竪琴の音色は物悲しかったが、故郷を想い生きようとする気持ちが湧き上がって来るのが伝わって来る。日本軍の「埴生の宿」の合唱が終わろうとした時、敵陣から英語の「埴生の宿」が聞こえて来た。敵であるイギリス軍の歌声である、それがやがて日英両軍の大合唱となり、戦闘が一時中断された。「埴生の宿」はイングランド民謡なので、イギリスの兵士たちも良く知っていたのである。

水島上等兵は、敗戦後なお抵抗を続ける日本軍に、戦争が終わったことを伝え、降伏するよう説得に行けと上官から命令される。しかし日本軍部隊は戦争が終わったことを受け入れず、抵抗を続け全滅する。水島上等兵は、仲間を説得出来ず全員を戦死させてしまったことへの苦しみに耐え兼ねる。彼が選んだのは、隊に戻って帰国するのではなく、ビルマに残り、自ら僧形となって戦死した仲間を弔うことだった。オームを肩に乗せ、竪琴を奏でる水島上等兵の姿は、少年の心を激しく揺さぶった。小学校高学年になっていた私にとって、その後の原点ともなった映画だった。

父が送られた戦地はインドネシアだった。アメリカに石油を止められたため、インドネシア・スマトラの石油を接収するための作戦に参加したらしい。爆撃が10cmずれていたら死んでいたという話は聞いたが、それ以上語ることはなかった。松本百五十連隊は、テニアン島、トラック島で全滅した。

父の任地がもしテニアン島かトラック島、或いはビルマだったら、今日の上高地自動車はなかっただろう。任地がインドネシアだったから、生きて帰ることが出来、今日の上高地自動車が存在しているのである。

4年生になった時に担任の先生が学校図書館の利用方法を教えてくれた。様々な本を借りて読んだ。その中でもジュール・ヴェルヌ作の「十五少年漂流記」の印象が一番強く残っている。

子どもたちだけが乗った船が大海で漂流してしまい、無人島に流れ着く。その無人島で15人の少年たちが知恵を絞って生き抜く物語だ。未知の世界を探検調査し、棲み処にふさわしい場所を探す。リーダーとしての大統領まで選び、生きるために必要な役割を分担する。そして2年後に無事帰還して家族のもとに帰ることができた。まだ海を見たことがない内陸松本の少年は、それでも夢中で読み、未知なるものへの憧れを募らせていった。

弟が「世界少年少女世界文学全集」を買ってもらうことになったのも、この頃だった。毎月1冊ずつ配本される世界中の名作を待ち望んでは読んだ。子ども時代から、目の前の現実の先にある何かもっと広い世界、高い次元への希求があったのかもしれない。ただ、戦争で酷い目にあうのが決定権を持たない庶民である不条理や、世間の常識への反抗心と正義感が強かったのも、少年期に、世界の文学に触れたことが大きな力になっているように思う。

小学6年で初めて海を見た。修学旅行で伊勢志摩に行ったのだ。鳥羽の海を眺めながら、十五少年漂流記の少年たちに思いを馳せ、7つの海を自由に航海したコロンブスのような生き方をしたいと思った。そしてクイーンエリザベス号の船長になりたいと思った。

中学校は、丘の上から松本市を一望できる丸ノ内中学校だった。戦後間もなく松本城二の丸に開校し、4年後の昭和27年(1952年)に城山の中腹に新築移転して7年しか経っていない、長い歴史を刻んだ小学校と反対にピカピカの校舎だった。

開校からのモットーは「自治の精神」である。私がこの後進学することになる松本深志高校で大切にされていたのも、同じく「自治」だった。松本という土壌に息づいている DNA は自治の精神なのだ。

自分が主体となって、怯まずに物事に立ち向かう。この土壌に育った私の人生にも色濃く反映されていると感じている。その丸ノ内中学に入って最初の授業。担任の先生がいきなり「二十世紀のゴジラ」と黒板に大書きした。これが自分の名前だというではないか。唖然としていたら次は「白鳥は哀しからずや 空の青海の青にも染まずただよふ」と書いた。どでかい文字だった。そして「これは若山牧水の歌だ。お前たちはこの歌の意味が分かるか」の質問が飛んできた。

理解できたのかは分からない。ただ、「自分で考え、自分の進むべき道を見つけて生きろ!」と言っているのではないかと思った。挙手して発言する積極性は、この時点ではまだなかった。しかし私は先生の導きによって、それまで眠っていた本来の自分が呼び覚まされたのか、無口で引っ込み思案だった私が、急速に変わり始めた。

先生の名前は塩沢 明。明治大学出身で一途な熱血タイプの数学教師だった。私たちの学年は9組まであり、私は2組だった。塩沢先生の熱心な指導のもと何をやっても強かった。クラスマッチではよく優勝したし、後にクラスから 2 人東大に進学したのだから、学力の点でも上位にいたのだと思う。

正義と熱血を絵に描いたような先生の授業が、私は大好きだった。同時に、いくつもの小学校から集まった多彩な生徒がいるのも中学ならではで、小学校の学区内に留まっていた私の視野は大きく開けた。

誰の発案だったか、クラス憲法を作った。この時の議論は今も覚えている。中学生が憲法を作るなんて、という誇らしい驚きと、真剣なディベートがあったからだ。特に、戦争の放棄と核の問題については盛り上がった。後に東大に進んだ山岸秀行は、戦争抑止力としての核是認論を展開し、私は核兵器の即時廃棄を主張した。結論は出なかった。しかし2組のクラス憲法9条には「核兵器廃絶」と書いた。

非戦、核兵器廃絶の考えを変えたことはない。その意思を貫き、何度も逮捕され投獄された。先生にとっては迷惑な教え子だったと思うが、先生は心配して刑務所に本を差し入れてくださったのだ。

(シーズン2につづく)

| ■ プロローグ はじめに |

| ■ シーズン1:1947年 敗戦、帰還船、ビルマの竪琴 |

| ■ シーズン2:1960年 60年安保、チボー家の人々 |

| ■ シーズン3:1962年 松本深志高校、剣道、キューバ危機、宿題がマルクス、「渚にて」強行上映 |

| ■ シーズン4:1965年 青雲の志 中央大学 学生運動 |

| ■ シーズン5:1966年 自治会委員長、全中闘委員長、全国初学生単独管理学生会館要求バリスト |

| ■ シーズン6:1967年 佐藤首相ベトナム訪問阻止羽田空港突入!中大学費値上げ白紙撤回バリスト |

| ■ シーズン7:1968年 新東京国際空港:成田は経済効率最悪/豊穣農地破壊! 東京湾上に作れ! 成田空港公団突入総指揮/逮捕、防衛庁突入総指揮/逮捕 |

| ■ シーズン8:1969年 6月保釈出所、7月共産主義者同盟分裂:赤軍派を除名 7月共産主義者同盟学対部長、9月共産主義者同盟離脱/赤軍派に合流 11月武装蜂起部隊全員逮捕、主力部隊壊滅 |

| ■ シーズン9:1970年 1月中央人民組織委員会委員長、基盤人材獲得全国長征/長征軍隊長 2月政治局北朝鮮方針に反対 反対派多数戦線離脱、3月15日最後の逮捕 |

| ■ シーズン10:1970年 3月31日よど号ハイジャック発生! 逮捕、「不起訴の約束」は反故、起訴、投獄 |

| ■ シーズン11:1971年 獄中への一通の手紙 |

| ■ シーズン12:1984年 最高裁で謀議当日のアリバイが証明された。しかし判決は有罪、下獄 監獄改革、獄中の狂詩曲 |

| ■ シーズン13:1989年 早期仮釈放嘆願10万人署名/仮釈放内示、大韓航空機爆破事件(金賢姫)発生 仮釈放取消、プリズン留学12年満期出所、松本帰還 |

| ■ エピローグ |